Éric Joël Bekale, chronique d’un poète tranquille comme un chat

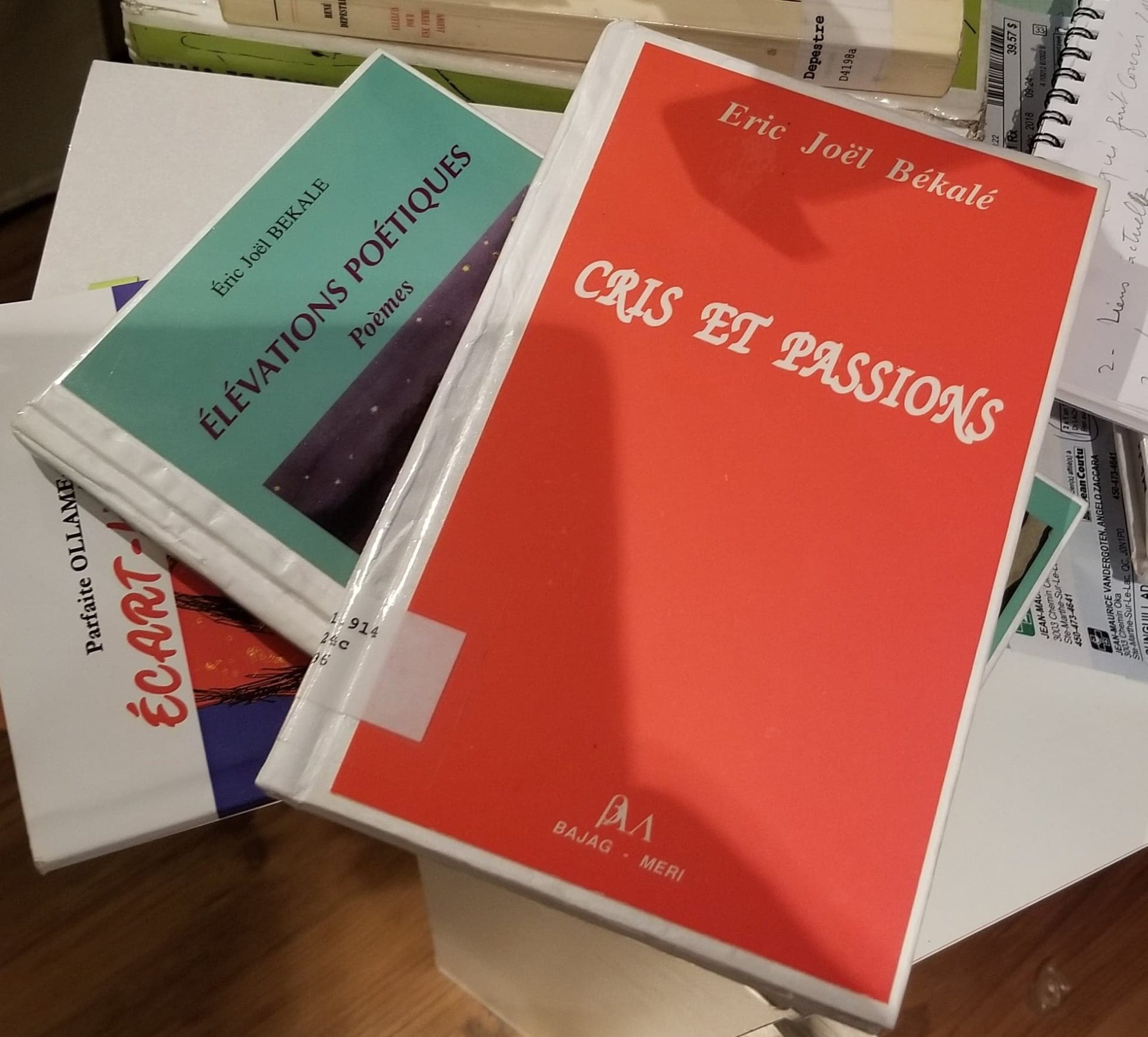

« Car je préfère encore le vacarme, le tonnerre et les malédictions de l’orage à cette tranquillité de chat, pleine de prudence et de doute ». Il faut beaucoup de patience pour venir à bout des ouvrages poétiques d’Éric Joël Bekale et ces mots de Nietzsche que nous nous approprions comme leitmotiv n’ont pas trouvé d’illustration dans les deux recueils de poésie de l’ancien président de l’Union des écrivains gabonais (UDEG). La curiosité intellectuelle nous a conduit vers les Cris et passions (Bajag-Méri, 1996) et les Élévations poétiques (L’Harmattan, 2005) de cette « grande figure »[1] de la poésie gabonaise. Le premier comprend 56 poèmes et est précédé d’une préface qui vous surprend par son intelligibilité charlatane : « Voici, nous dit le préfacier, un recueil de poésie moderne saisi par la création littéraire à son origine en surprenant la conscience poétique au moment où elle se découvre elle-même dans l’aventure d’un monde et d’un langage ». Le lecteur n’est pas encore au contact des textes que déjà il doit décoder une formule absconse sinon cabalistique. De quoi tuer l’envie. De quoi tuer la poésie. Et, visiblement en forme, le préfacier nous annonce qu’Éric Joël Bekale « a pris le courage d’aller dans le sens du renouveau de la poésie gabonaise et africaine ». Rien que ça. Une chose est sure, jusqu’ici, Nietzsche ne trouve pas son compte.

Toutefois, les promesses cryptées de la préface nous obligent à pénétrer l’œuvre. Celle-ci comprend des compositions en vers parfois libres souvent en rimes. Il n’est pas rare d’y voir des parentés plagiaires ou des réappropriations maladroites dignes d’un écolier qui s’agrippe à ses modèles pour bien figurer. Tantôt E. J. Bekale imite – ou plagie ? – David Diop : « Ce tremblement sous tes pieds/C’est ton pays qui émerge… Ton pays qui pousse…/ Pousse et pousse encore / Comme le haricot, il veut toucher le ciel »; tantôt le poète du « renouveau » se prend pour Ronsard s’adressant à Cassandre : « Capucine ma dulcinée / J’ai dès l’aube cueilli dans mon jardin/ Des cyclamens pour vous au petit matin ». Et lorsqu’il tente de s’esquiver de ses imitations, E.J Bekale écrit des vers sortis tout droit d’une plaisanterie enfantine : « Laissez-moi vous désirer / Même si je ne m’appelle pas Désiré ». Autant dire que jusqu’ici, il n’y a plus seulement Nietzsche qui s’ennuie et qui attend toujours le « vacarme ». Outre le fait que le livre est accablé par la rigueur éditoriale digne d’un cancre (voir notamment les innombrables coquilles), l’ancien président de l’Udeg se laisse parfois séduire par les barbarismes. Aussi croit-il que l’adjectif « pécunier » existe. Passons outre.

Le second recueil est divisé en « Livres ». Au nombre de VIII, ceux-ci concentrent 56 poèmes en tenant compte de « À toi lecteur » qui fait office de propos liminaire en forme poétique. À l’image du précédent, l’auteur s’exprime selon les diverses modalités de la versification. Mais dans l’ensemble, rien de bien nouveau. Le renouveau n’a pas eu lieu. Si de ce point de vue, le lecteur reste donc aboulique par tant de conformismes scripturaires, peut-être va-t-il trouver goût à la découverte d’un langage poétique? Peut-être verra-t-il s’exprimer des thématiques nouvelles? Peut-être aura-t-il droit – enfin – à un déluge qui le tirerait d’une tranquillité de chat? Examinons.

La langue d’ E. J. Bekale est loin d’être sublime. Et nous sommes malheureux de devoir l’annoncer. On ne retrouvera pas le tumulte langagier encore moins l’irrévérence et surtout pas l’audace ni l’insolence outrancière. C’est un langage quasiment dénué d’images fortes, d’une pauvreté lexicale insondable. Cette fadeur nous tire difficilement de notre sommeil. Comme si, dans sa somnolence, l’écrivain veut attirer avec lui le lecteur, au lieu de réveiller ce dernier. Un langage qui n’est ni alerte ni piégeux mais toujours prévisible. Le langage d’ E. J. Bekale est pour ainsi dire une poésie semblable à « un zéphyr qui court légèrement à la surface des choses, qui les effleure sans les altérer » (J. P. Sartre). En somme, au terme de la lecture des deux recueils – quand on a la patience d’aller au bout- on en ressort engourdi et loin d’être transformé car les envolées lyriques, la subversion par le langage manquent à l’appel. On est plutôt révolté par cette tranquillité de chat. Car il faut dire que l’unité des deux recueils se situe dans la datation des poèmes tous écrits entre le début des années 1990 et au cours de la première décennie des années 2000.

Dans cette parenthèse temporelle, l’auteur n’a rien trouvé de mieux qu’une poésie de célébration égotique. Le contexte politique pourtant très abrasif n’est quasiment jamais évoqué. Ou plutôt si. On retrouve des tentatives timides de puceau poétique, des révoltes de cour de récréation dans les poèmes du Livre II des Élévations poétiques. Où il est notamment question de « Mon coup de gueule » à travers lequel l’auteur s’essaie au vacarme poétique : « Merde à tous les tyrans/ A tous les dictateurs / A tous les faiseurs de guerre/ A tous ceux qui donnent le peuple en pâture » (p. 41-42). Intitulé Engagement, ce livre II ne contient que quatre poèmes. Une manière pour l’écrivain de s’amender se contentant des colères insincères pour se donner bonne conscience? On est tenté de répondre par l’affirmative tant Éric Joël Bekale préfère une poésie des épanchements. À l’instar du chat qui passe sa journée à se lisser le poil pour bien paraître, il ne donne au lecteur qu’une lecture de lui-même par lui-même sur lui-même. Le « Je » narcissique dans toute sa splendeur. Fade, simpliste et banal, le langage poétique de E. J. Bekale ne soulève ni foule ni houle en dépit des tentatives de colère confidentielle qui traversent l’œuvre furtivement.

Si ce langage n’est porteur d’aucune sensibilité mais verse plutôt dans la sensiblerie, le renouveau annoncé se trouve-t-il sans doute dans les thématiques abordées? Lisons.

Ce qui domine chez E. J. Bekale en terme thématique ce sont globalement : le mysticisme et autres ésotérismes apparentés (bwiti, franc-maçonnerie), les amours (érotiques, hétérosexuelles, parentales, filiales, etc.), le deuil, l’exil. À l’étalage de ces thématiques, non seulement on constate que le renouveau n’a pas lieu mais que Nietzsche continue de s’ennuyer et nous avec. Notamment lorsque l’auteur évoque ou louange les rites d’intronisation(?) maçonniques, (« Terfra »), les vertus de l’iboga (Iboga I et II), le rituel bwitiste (“Edika”). Et il n’est pas rare de l’entendre clamer sa dévotion à une déité en de termes connus de cette fraternité occulte : « Je viens vers vous Ô Grand Maître/ Soumis et offert à votre grandeur/Dans mes habits de lumière / Célébrer la messe de nos communions » (« Les Habits de lumière »). Un mysticisme suffisamment sombre pour conforter les sceptiques dans leur aversion de la poésie. Une poésie des obédiences, une poésie des ordres qui finit par annoncer une littérature aux ordres, docile comme un animal de compagnie. Voilà à quoi mènent ces deux recueils jusqu’ici. Point de renouveau sinon l’amoindrissement de la verve poétique.

Dans son exil, l’écrivain préfère chanter ses divagations parisiennes et s’apitoie en l’occurrence sur les pauvres hères de la capitale hexagonale (« La Petite mendiante », « Le Clochard) et quant à Paris, le poète est évidemment en extase tel l’enfant qui reçoit un jouet à noël : « Tu es la plus belle de toutes les capitales! / Le lieu de rencontre de toutes les cultures/ Tu nous offres sous tes coutures / Les couleurs des fleurs que tu étales » (« Paris! »). Quand on sait que Les révoltes intellectuelles prennent généralement naissance dans le déracinement et qui plus est à Paris, E. J. Bekale lui se contente de s’émerveiller devant les lampions de Paris érigée au panthéon des cités. Difficile de ne pas y voir la célébration qui tire source dans une posture nègre à peau noir et revêtant un masque blanc.

Le renouveau annoncé dans le premier ouvrage aurait donc dû se concrétiser dans cet ouvrage. Mais à trop s’élever poétiquement, il faut croire que c’est une astucieuse manière pour l’écrivain de fermer les yeux sur son propre quotidien et sur la destinée des siens. Plus prompt à s’émouvoir des tranches de vie errant dans Paris et quasiment aphone sur la situation de son propre terroir.

Alors certes, nous ne ferons pas à E.J. Bekale le procès de Mongo Beti à Camara Laye, en dépit du fait que notre sensibilité est plus du côté du romancier camerounais. Toutefois, il faut souligner que quand des auteurs tels que Pierre Edgard Moundjegou ou encore Pierre Claver Akendengué trouvaient en France un espace propice à l’expression d’une parole libre habitée par les questionnement sur le sort de l’Afrique, en général et du Gabon en particulier, lorsque ces pionniers dénonçaient par exemple la colonisation ou la guerre au Viêt-Nam lui, se complaît en déréliction, en lamentations moitrinaires, en célébrations puériles devant un objet semble-t-il tant convoité : voir Paris et mourir. Pendant ce temps, le pays se meurt. L’écrivain lui, ferme les yeux.

En gros, chez E.J. Bekale, dans ces deux recueils des cris, il n’en est rien. Des passions et des élévations dites poétiques foisonnent par contre pour mieux s’esbigner d’un quotidien que l’écrivain passe sous silence préférant verser dans une contemplation horizontale de son vécu. Le décollage quant à lui n’a jamais eu lieu. Alors que ce quotidien requiert logiquement que ceux qui ont une parcelle de liberté s’en servent pour appeler les pluies purificatrices et les orages dévastateurs des ilots de la coercition tyrannique. On n’y retrouvera pas les révoltes langagières d’un Benicien Bouschedy encore moins les fulgurances d’un Peter Stephen Assaghle. Non. On n’y trouvera guère la portée transfrontalière d’une poésie léguée par un Pierre Edgar Moundjegou. Pas plus qu’on n’y trouvera la peinture de la folie urbaine et une vision sociale décadentiste ou déclinantes toutes portées par Patrimoine I de Lucie Mba. Tout chez E. J. Bekale est consensuel, couru d’avance et participant à un climat de léthargie. Du moins, c’est ce qui ressort de la lecture de ces deux recueils que nous ne recommanderions que pour montrer à des auteurs futurs ce qu’il ne faut pas écrire. Ou du moins ce qui contribue à « tuer » la poésie pour reprendre l’expression de l’écrivain congolais Alain Mabanckou.

Quand on est issu de pays comme le Gabon, parler, écrire, chanter ne sauraient être des actes purement gratuits ou célébrant des questions nombrilistes dans une écriture autocentrée. Les arts, dans le contexte de nos jeunes nations doivent édifier, bouleverser certaines assises idéologiques régressives, renverser la perspective du lecteur, sortir des convenances pour suggérer des espaces neufs, des territoires où s’expriment nos luttes.

Il est possible en définitive, d’excuser les errements de la première œuvre. Rares sont les auteurs qui ne passent pas par ce travers. Mais que dire du deuxième ouvrage qui n’annonce ni pluie, ni tempête encore moins la moindre prédiction de ce que pourrait enfanter l’avenir? Comment comprendre ce goût prononcé pour une écriture qui fait la part belle à la mièvrerie et se signale par un manque de relief? En se fiant aux titres, on pense que l’auteur va pousser des cris, mais on n’entend que des miaulements timides et faussement indignés. Une poésie pusillanime qui se contente des élans érotiques, des préoccupations intrinsèques alors que tout brûle ou bout au-dehors et autour de soi. Alors que tout et tous crient à l’aide. S’il nous était donné le choix entre lire une telle poésie et écouter les ouaouarons, la deuxième option serait encore préférable. Là au moins, il y aurait du vacarme.

BOUNGUILI Le Presque Grand

[1] Voir son ouvrage anthologique Les Grandes figures de la poésie gabonaise où il y figure et se définit par conséquent comme telle.

For real ?

J’ai lu un seul de ces recueils, je ne sais plus lequel d’ailleurs, heureusement ! Mais j’ai tout de suite senti l’arnaque !

Pauvre littérature Gabonaise. Que de faussaires en ton nom !