Éric Joël Bekalé: prose et style d’un écrivain de la lumière

Éric Joël Bekale : prose et style d’un écrivain de la lumière

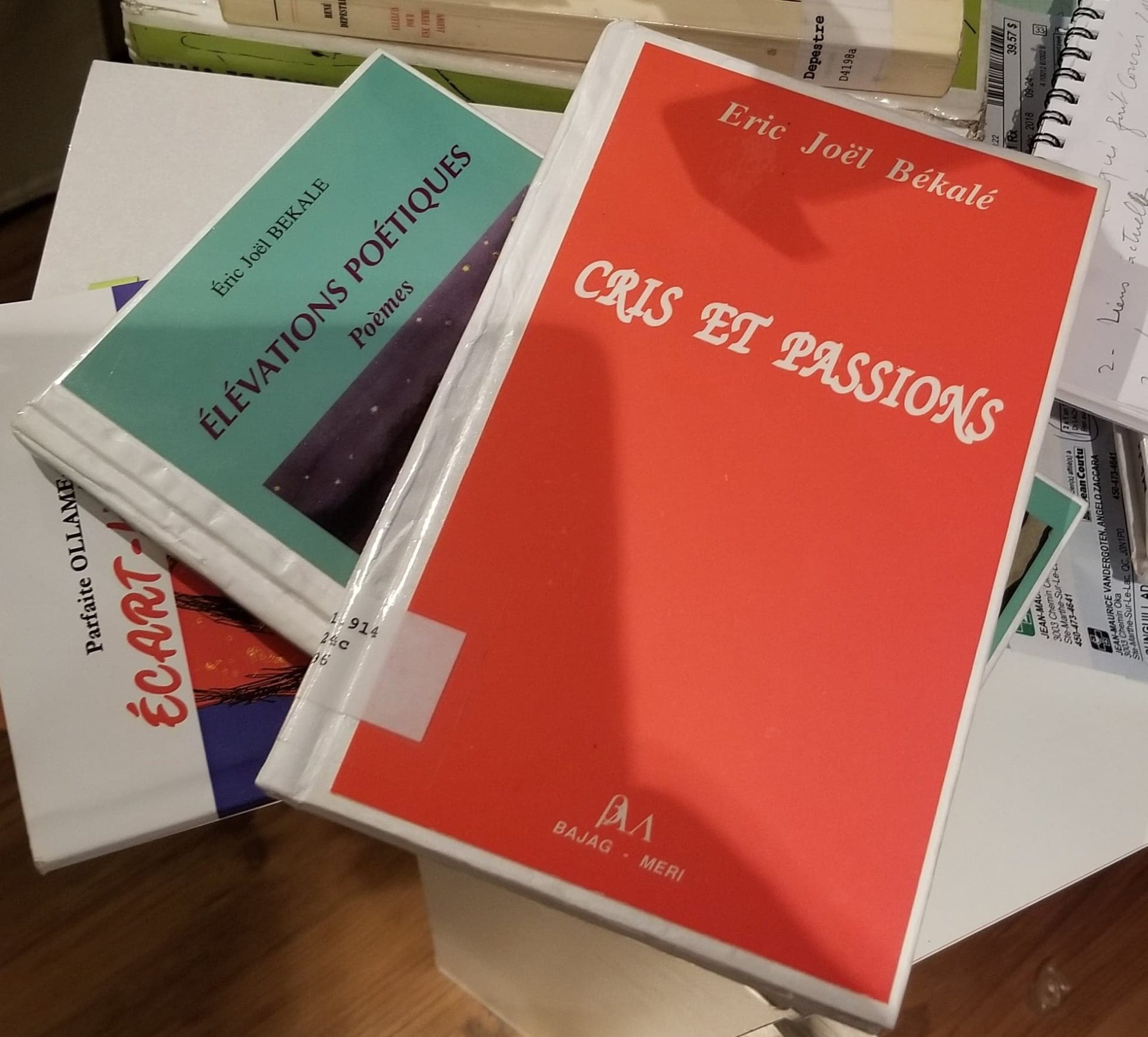

Dans ce troisième volet des chroniques littéraires consacrées à Éric Joël Bekale, notre chroniqueur revient avec la verve acidulé qu’on lui connait. Il rend compte de sa lecture de deux oeuvres en prose de l’écrivain gabonais Éric Joël Bekale.

« Ainsi, lorsqu’on est un être de lumière, il est vain de chercher à plaire à des gens aveugles ou borgnes, pour qui la lumière est dérangeante. » (Grand écart, p. 128). En lisant à tout hasard ces lignes, vous vous direz sans doute que son auteur vous transportera vers des altitudes qui côtoient les nuées, tant son écriture est une lumineuse envolée lyrique. Mais ne soyez pas trop optimistes! Il ne s’agit que d’Éric Joël Bekale, écrivain gabonais dont nous avons découvert deux de ses œuvres en prose. Mais pour un meilleur éclairage, que l’on nous accorde une petite mise en contexte. La littérature gabonaise a ses canons. Quelques-uns sont sciés. D’autres se considèrent comme tels alors qu’ils ne sont que des pistolets à eau.

Le procès d’illégitimité

Le 14 décembre 2018, nous publiions une chronique sur Éric Joel Bekale qui recevait le prix Ousmane Sembène[1]. Pour le moins sardonique, le billet n’interrogeait pas moins le moi social de l’écrivain. Un conseil avisé nous suggéra fort justement d’interroger cette posture via les écrits de l’auteur. Commença alors pour nous l’examen des écrits. L’ancien président de l’Union des écrivains gabonais (Udeg) s’étant autoproclamé (usage répandu dans le sérail politique de l’auteur) ‘’grande figure de la poésie gabonaise’’, la deuxième chronique porta tout naturellement sur sa poésie. L’hypothèse se transforma alors en un examen des ouvrages de l’auteur gabonais. Ainsi, le 27 février 2019, nous publiions une chronique consacrée à deux œuvres poétiques d’Éric Joël Bekale[2]. Les réactions qui en émanèrent étaient partagées entre justifications indulgentes et complaisance corporatiste voilée quand nous mettions en évidence les errances du style, la pusillanimité du ton et des thématiques, l’archaïsme des formes et le rythme somnolent des vers. En somme, tant de pans d’une veulerie poétique érigée en référence. Dans le bourdonnement de l’essaim, on distinguait ce fan qui nous tançait d’aller lire Au Pays de Mbandong accompagnant on argumentaire de la frénésie de l’étudiant qui découvre Blanchot et Sartre pour les convoquer à tort et à travers, sinon à tout bout de champ pour faire croire qu’il pense. Un coup d’épée. Dans l’eau.

D’autres nous ont reproché de baser notre jugement sur « seulement » deux ouvrages. Cela peut se concèder. Mais difficilement, venant de gens qui n’ont jamais osé porter un regard sérieux sur notre littérature et ses « grandes figures » les plus discutables. D’aucuns encore, dans le secret de leurs chaumières, nous accusaient de vouloir faire notre Jean-Jacques. On paraphraserait volontiers Bardamu en disant qu’ils étaient même prêts à aller vérifier auprès des cognes si nous étions réellement médecin. En gros, nous étions ou hérétique en nous attaquant à un sacro-saint ou imposteur parce que ne relevant d’aucun cénacle universitaire où l’on jargonne des formules absconses pour mieux enfariner son monde. Car, il faut le dire, dans le microcosme culturel gabonais, on cultive l’idée qu’il faut avoir un blanc-seing pour oser interroger leurs œuvres, leurs livres. On l’aura compris, le bruit de fond de ces réactions était un procès en illégitimité. Et à ce propos, n’étant pas adepte du ‘’grand-frérisme’’ et des courbettes qui vont avec, étant encore moins partisan d’une littérature et d’une critique obséquieuses, nous n’hésiterons guère à emprunter la formule à Akhenaton : notre légitimité, nous la clamons avec l’aimable autorisation de nos c… Mais allons! Il s’agit de littérature, allons au-dessus de la ceinture sinon de la mêlée. Allons donc lire. Puisqu’il faut lire!

Un fantoche égrégore nous a assené cet argument glané auprès de Yasmina Khadra : « Pourquoi parler d’un livre qu’on n’a pas aimé? ». Au chapitre des justifications sans lendemain comme un cul-de-sac, fait-on mieux que cette fuite en avant parée d’un semblant de hauteur de vue ? Poursuivant dans son aveugle raisonnement, il nous reprocha de faire une lecture idéologique des œuvres d’Éric Joel Bekale. En somme, même étant écrivain, il ignore que la littérature n’est qu’idéologie. Quelle que soit l’acception qu’on donnera à la notion. Mais quand on se satisfait d’être « écrivain autodidacte » et pro-autocrate, pourquoi s’étonner de telles inepties pantouflardes? Mièvrerie intellectuelle qui nourrit évidemment le marasme créatif dans lequel se complaisent les littérateurs gabonais, à quelques lumineuses exceptions près.

Dans une chronique parue dans le quotidien gabonais L’Union, consacrée à l’ouvrage collectif Souffle équatorial, Rodrigue Ndong écrivait à propos de notre postface[3] qu’elle ‘’étrillait’’ ceux-là que nous y désignons comme étant les tenants de la ‘’littérature des janissaires’’ du pouvoir. Disons qu’il s’agit plus de mettre ces écrivains face à leurs atermoiements et leurs postures politiques arrivistes. Celles qui les conduisent à préférer et défendre la niaiserie politique au lieu d’être des déniaiseurs de leur époque. Écrivains et irresponsables : ils l’assument. Mais puisqu’il s’agit de ‘’grands écrivains’’ gabonais, lisons-les. Après lecture de ses œuvres poétiques, seul le défi intellectuel nous forçait à nous aventurer à nouveau dans les écrits en prose d’Éric Joel Bekale. Nous sommes donc allé lire Au pays de Mbandong (APM) et Grand écart (GE) car, nous a-t-on dit, l’auteur serait « meilleur romancier que poète ».

Au pays de Mbandong est un recueil de nouvelles. À vrai dire il s’agit de deux historiettes probablement puisées dans le fonds culturel gabonais. Le premier récit intitulé <<Le fiancé de la femme fantôme>> a pour cadre fictionnel le village d’Alène-Nkoma. Frappé par une sévère famine, le bled doit procéder à un sacrifice humain pour conjurer le mauvais sort. Ledit sacrifice doit être celui d’une jeune pucelle. En lieu et place de sa fille qui répond aux critères édictés, Etoudi, le chef du village à qui reviennent les prérogatives de la conjuration, sacrifie une tierce villageoise, dont la condition d’orpheline sous tutelle d’une grand-mère l’empêche de récuser ce cruel sort. Mais bientôt le fils du vieil Etoudi a désormais des désirs dignes de son statut d’homme et il doit par conséquent prendre épouse pour assurer la postérité de la lignée. La providence qui se venge toujours des ruses des hommes veut qu’il doive conjuguer avec le fantôme de l’orpheline injustement immolée par son père. Ici commence alors la justice immanente que le lecteur découvrira.

Le deuxième récit est celui de deux villages (Nzamaligue et Edonguila) dont l’antagonisme est plus que vivace. Intitulé <<Les Amoureux de la paix>>, le récit s’appuie sur un schéma lui aussi déjà éprouvé : l’idylle d’un couple qui, au nom de l’amour, essaie de passer outre les querelles humaines latentes et/ou patentes. Minko et Ayito voient donc leur amour s’inhumer au milieu de la haine. La naïveté voudrait que les deux villages prennent conscience de leur stupidité à l’aurore de ce drame.

Le roman Grand écart quant à lui est une fiction analeptique. En fin d’études en France, Mayombo est sur le point de rentrer au bercail : Mbokville. Il est tiraillé entre le scepticisme de Lesgie sa conjointe caucasienne (dont la perception de l’Afrique est très occidentale) et son optimisme béat. Avant ce retour, le personnage central narre les souvenirs de ses années estudiantines. Le tout sur fond de récit social, politique et historique. Dit de la sorte, on s’aperçoit que ce n’est pas tant l’originalité ni la pertinence des sujets abordés qui font défaut mais plutôt le manque de rigueur, de profondeur et surtout la trop grande part idéologique que l’auteur accorde à ses écrits. Part honteuse, disons-le.

L’ombre d’une grammaire défaillante

On peut reconnaître à Éric Joel Bekale le mérite d’écrire les scènes érotiques ou alors les moments d’idylle avec une force romantique qui a rarement son pareil. En effet, la mise en scène des relations intimes et érotiques prend, sous la plume d’Éric Joel Bekale une tournure des plus plaisante à lire (cf. par exemple GE, p. 79). Est-ce la voie qu’il devrait exploiter ou explorer, celle de la romance au lieu de s’enfarger dans des genres qu’il ne maîtrise guère? Par ailleurs, on peut se demander qui de Greimas ou de Grevisse est le plus courroucé lorsqu’on se penche sur le style, en particulier sur la grammaire de l’écrivain. Buffon disait que le style c’est l’homme même. Si on applique cette assertion au romancier gabonais, il en reste peu de choses glorieuses.

En effet, lorsqu’on passe outre les omissions et autres incorrections, la lecture des deux ouvrages est laborieuse. La faute au recours à une grammaire d’un genre nouveau ou pour le moins douteux. Celle-ci se matérialise d’abord par une discordance temporelle. Autant dire que les ennuis commencent lorsque le style tortueux se mêle aux justifications et autres égarements idéologiques. Chez l’auteur, le bwiti, l’éloge de la franc-maçonnerie et la défense forcenée du bongoïsme sautent aux yeux. Du moins dans ces deux ouvrages. Ce sont là, des postures qui viennent en appoint de la tiédeur de sa poésie.

Mise à l’épreuve du style : agrammaticalité, discordance et pléonasme

L’examen de ces deux ouvrages révèle un style assombri par la permanence d’une grammaire plus que sinueuse. À croire que la rencontre entre les règles grammaticales et de l’écrivain ressemble à l’antagonisme entre un archange et Asmodée. Les œuvres sont en effet traversées de fâcheries avec la norme grammaticale et surtout une observation très lâche des règles élémentaires de la concordance des temps. Entre l’imparfait et le présent de narration : « Non pas parce qu’il avait peur de mourir, il savait que la mort est inscrite dans le destin de l’homme et qu’elle constituait l’issue fatale de toute vie » (APM, p. 49) ; sur la même page, l’étalage de cette grammaire revisitée se poursuit. Petit florilège : « En plus, du fait de la guerre, il ne pouvait pas se balader et aller et venir où il veut. » « chacune d’elles se remettait à un ancêtre lointain » ; « après que l’audience ait été ajournée » (GM, p. 170). Nous laissons à chacun le soin de réécrire ces lourdeurs et approximations stylistiques en guise d’exercice…

Le dialogue qui suit est tout simplement décoiffant tant le conditionnel présent et le futur simple se livrent une bataille sans merci :

- M’aimerais-tu toujours ?

- Bien plus que moi-même, je t’aimerai à la vie comme à la mort !

- (…) Mais que feras-tu si tes parents refusaient de te donner à moi en mariage » (APM, p. 36)

Cet embrouillamini se poursuit à travers la confusion des genres. Habité par l’enthousiasme de la ‘’publiite’’ ou cette soif effrénée de publier, il ne sait trop à quel genre rattacher certains mots. Aussi se surprend-t-on à lire des ‘’effluves alléchantes’’ (APM, p. 64). Souvent, un mot est pris pour un autre dans des formules pourtant canoniques. Ainsi en est-il de « l’excédant d’eau » (APM, p.13), « Ses deux surveillants firent éruption » (GE, p. 33). La grande confusion bat son plein quand on lit « des sceaux de peinture vides » (GE, p. 55). Aussi, personne n’a dit au président d’honneur de l’Udeg qu’il y a vice de forme lorsqu’il écrit : « Pour ceux d’entre vous qui faites ma connaissance » (GE, p. 48). Parfois, l’écrivain se mue en savant et nous gratifie de ses vérités dont lui seul détient le brevet : « Mbokville dont le climat équatorial rend difficile les cultures vivrières et l’élevage impossible » (GE, p. 81). Un comble ! Mais les déboires stylistiques se conjuguent surtout dans un amour forcené des pléonasmes[4]. Pêle-mêle on peut lire : « un petit ru » (GE, p. 77), « Mais, à cette heure tardive de la nuit » (GE, p. 76), « les plus mauvais » (GE, p. 26) ; « Perspective d’avenir » (APM, p. 51), « voire même » (GE, p 138). Faut-il poursuivre l’étalage ? Car comme dirait le slameur, si nous disons tout, tout sera-t-il dit ? En guise de bonus, on retrouve : ‘’Celle par laquelle Alène-Nkoma allait retrouver l’abondance’’ (APM, p. 11).

Le style se fait encore plus poussif quand l’écrivain gabonais croit nous gratifier de sa créativité en termes de néologie lexicale ou sémantique « le cou d’un altier ». Que vient faire la nominalisation du terme altier qui est purement un adjectif ? Qu’est-ce qu’un altier ? Prestidigitation ou écran de fumée maçonnico-bwitiste ? Souvent la grande figure de la poésie gabonaise confond les locutions : « Cette attention particulière accordée à son peuple ne lui permettait pas de faire cas aux multiples tentatives de ses jeunes sujettes » (APM, p. 17). Faire cas de ou prêter attention à ? Telle est la question. Ne serait-ce que d’un point de vue euphonique, on obtient facilement la réponse.

Éric Joël Bekale se présente en tête de gondole de la littérature gabonaise, au regard de ce style chancelant nous n’y voyons qu’une tête de turc. Que doivent penser les confrères africains de tant de faiblesses ? Mais cette lourdeur stylistique n’est pas que le fait d’une grammaire normative poreuse, elle tient aussi dans une grammaire phrastique ceinte de déchets : « Il est bâti comme une montagne, sa tête est forte comme une armoire, et sa poitrine ressemble à un énorme rocher. Ses jambes sont musclées comme celles d’un éléphant (…) ses sourcils sont épais et ses yeux sont caverneux comme ceux d’un gorille’’ (APM, 46-47). En somme, notre éminente plume ignore que la langue française regorge de tant de ressources pour brosser un portrait physique. Elle se contente de la répétition machinal et basique de la comparaison. Par ailleurs, dans un roman dont les évènements se situent à la fin des années 1980 au Gabon[5], il n’est pas rare que l’auteur nous inflige un anachronisme spectaculaire : « J’ai tenté de te joindre, mais ton portable sonnait indisponible » (GE, p. 78). Le roman ne s’appelle donc pas grand écart par fantaisie. À trop s’emmêler entre bwiti et franc-maçonnerie, notre romancier aurait-il réussi la prouesse d’ouvrir une faille spatio-temporelle ?

Faits saillants d’une idéologie bancale : écrivain ou franc-maçon prosélyte?

À travers ses poèmes, Éric Joel Bekale ne cachait que très peu son allégeance à la franc-maçonnerie et son entière adhésion au rite bwiti. L’appartenance à ces obédiences et autres ordres initiatiques et ésotériques est des plus présente dans le roman Grand écart. Ce qui est d’ailleurs dommage. Le roman est censé s’appuyer sur les évènements dits de la gare routière, sorte de mouvement estudiantin qui a précipité l’avènement de la démocratie au Gabon, bien avant même le fameux discours de la Baule. Au lieu de cela, l’écrivain consacre une large partie du récit à l’initiation au bwiti. Encore que ce n’est pas en soi ce sujet qui rebute mais la façon de le mettre en scène. En effet, dans une démarche douteuse, Eric Joel Bekale parle du bwiti qu’il confond a priori à la franc-maçonnerie. Il suffit pour s’en persuader de prêter attention au lexique déployé notamment dans cette scène d’initiation au bwiti : « Tout ce que tu viens de vivre t’appartient. C’est ta vie. Conforme-toi aux lois qui t’ont été énoncées et tu réaliseras ton vœu selon les plans que le Grand architecte a dessiné pour toi. Mon petit, tu es parti là-bas, dans le pays du Grand Sage. Tu es entré dans le Temple de la Vertu et tu as reçu la Lumière (…) Seuls tes frères, les vrais, ceux qui te ressemblent verront ta marque… ». Mêmes basiques, les connaissances que nous conservons de la pratique de ce rite ne font pas mention de ce langage. En somme, pour plaider la cause de la franc-maçonnerie, l’écrivain attribue au bwiti le langage de sa lumineuse fratrie. Écrivain ou franc-maçon prosélyte?

Mais ce que l’auteur gabonais ignore est que la franc-maçonnerie n’est qu’un autre haut lieu de la domination et de l’acculturation des élites africaines au profit d’intérêts bien définis[6]. Et pour peu qu’on s’en informe, il ne s’agit que d’un semblant de philosophie saupoudré de quelques apparats et autres regalia savamment mis en scène. Et puis, si le lobby maçonnique veut infiltrer les cercles culturels et littéraires, il aurait pu mandater une « lumière ». Si les « terfra » (sic) nous écoutent : mayday ! mayday! il faut sauver le soldat Joël. Car à la lumière des écrits du « frater », nous restons encore trop proches de la caverne, il faut davantage d’ « élévations » (sic) ne serait-ce que pour voir un rai dans la pénombre de son style. Et puis, pour ce qui nous concerne, pour être écrivain, le soleil suffit amplement à éclairer les sentiers obscurs creusés par l’ordre défendu par ce janissaire.

En toute logique, la défense ourdie de cette obédience correspond, elle aussi à des tactiques d’entrance dans le marais politique gabonais. Le roman sert ici à bien paraître, sinon à demeurer dans les grâces des puissants. Toute chose lisible à la façon qu’a l’auteur de peindre la figure du politique. En effet, alors que Mbokville ploie sous la dictature et son cortège éhonté de coercitions et autres usages sauvages de la violence, Éric Joel Bekale trouve des circonstances atténuantes au dictateur, s’il ne l’amende carrément pas. Koukouloubilou qui a tout d’Omar Bongo s’en tire ainsi à bon compte. Il bénéficie, contrairement aux autres personnages politiques d’un portrait flatteur et notamment d’une « posture napoléonienne » (p. 123). Il n’est d’ailleurs pas rare qu’on lui prête des remords qui sont autant de mensonges indigestes : « Je n’aurais jamais fait tirer sur ces gosses. Ce n’est pas dans mes habitudes. » (GE, p. 135). Imitons Pierre Edgar Moundjegou en disant : l’humanisme dans l’oppression[7].

Chez Éric Joël Bekale, il est beaucoup question de lumière, de sa quête, de sa possession ou de son pouvoir suggestif voire de sujétion. L’on est donc en droit d’espérer qu’après lecture on en sorte éclairé. Ce qui est loin d’être le cas. Au terme de ce troisième acte, il n’est pas certain que nous revenions avec une chronique consacrée à l’auteur gabonais. Nous nous sommes fait notre idée. L’écrivain a travaillé ardemment pour être outrancièrement présent au programme scolaire des lycées de son pays. C’est ce qui s’appelle avoir de l’ambition! Il reste que si nous devons partir en croisade intellectuelle, c’est-à-dire tutoyer d’autres littératures, regarder d’autres auteurs du continent et d’ailleurs dans les yeux, nous serons armés de nos canons sciés et non pas des pistolets à eau tels que le sont ces suppôts du pouvoir. Ni alunissage, ni atterrissage, la lecture de ces ouvrages n’a pas amorcé le moindre décollage; elle est plutôt une invitation au barbotage dans une mare idéologique dénuée de profondeur esthétique. On ferait du stand up qu’on dirait volontiers « drop mic ».

Le Presque Grand Bounguili

[1] https://lechantdepowe.com/index.php/2018/12/14/on-a-encore-tue-sembene-ousmane/

[2] https://lechantdepowe.com/index.php/2019/02/27/eric-joel-bekale-chronique-dun-poete-tranquille-comme-un-chat/

[3] Lire notamment ‘’ Écrire à partir d’une faillite’’ in Souffle équatorial, Dacres, 2019.

[4] Le pléonasme a une force stylistique et rhétorique redoutable lorsqu’il est utilisé à la fois avec maestria et préméditation.

[5] La présence dans le récit de Mackjoss aux abords de l’université (p. 58-60) ainsi que l’emploi des termes tels « gépéen» (nom attribué aux soldat de l’ex-Garde présidentielle GP) confortent cette assertion.

[6] Lire à ce propos Axel Eric Auge, Le Recrutement des élites politiques en Afrique subsaharienne. Une sociologie du pouvoir au Gabon, L’Harmattan, 2005.

[7] Référence ici au monument poétique « Arrête-toi un moment » puissamment mis en musique par PC Akendengue. https://www.youtube.com/watch?v=qwIFVsUANSY